Personalabbau ist nicht nur für betroffene Mitarbeiter ein Ärgernis, sondern vor allem für Unternehmen ein Verlust, der großen strategischen Schaden einrichten kann. Bei dieser Feststellung geht es nicht um soziale Romantik, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit.

Siemens hat unlängst verkündet, über 11.000 Stellen abbauen zu wollen. Auch andere tun es: Alcatel-Lucent (angekündigt im April, 420 Stellen entfallen), HP (16.000 Stellen, zusätzlich zu den geplanten 34.000), Airbus (5.800), SAP (2.000), T-Systems (5.000). Die Liste kann noch fortgesetzt werden, jedoch speziell bei Systementwicklern sind derartige Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Während es nämlich relativ einfach ist, einen Bürokraten zu ersetzen, ist ein Ingenieur (z. B. Softwareentwickler, Elektrotechniker etc.) eine kreative Produktivitätszelle, die schwer wiederaufzubauen ist, wenn sie einmal abstirbt. Sozialverträglicher Abbau oder Abbau nach dem Rasenmäher-Prinzip mag in bestimmten Branchen funktionieren; bei Systembauern hat er jedoch oft verheerende Auswirkungen.

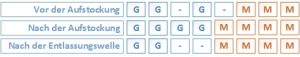

Hochkarätige Experten, die bei Systementwicklern angestellt sind, kennen heutzutage ihren Marktwert und sind zuversichtlich, leicht einen neuen Job zu finden. Das führt bei Entlassungswellen zu einem interessanten Phänomen, das die folgende Abbildung verdeutlicht:

In diesem kleinen Team sind vor der Personalaufstockung drei „gute“ und drei „mittelmäßige“ Mitarbeiter angestellt, womit sich ein Verhältnis von 50:50 ergibt. Nach der Aufstockung des Personals sind in diesem Beispiel zwei neue Mitarbeiter dazugekommen: ein „guter“ und ein „mittelmäßiger“. Wenn die nächste Entlassungswelle kommt, sind in der Regel quantitative Ziele zu erreichen. In unserem Beispiel sollen 25 % der Arbeitsplätze „eingespart“ werden. Da Entlassungen in der Regel nach leistungsneutralen Grundsätzen erfolgen (Seniorität, Sozialauswahl etc.), sind alle Teammitglieder gleichermaßen verunsichert.

Die „guten“ haben dabei die besten Chancen, dieser Verunsicherung durch den Weggang zu einem anderen Unternehmen zu entgehen. Das tun sie in der Regel auch prompt. In unserem Beispiel bleiben nach dem Weggang zwei „gute“ und vier „mittelmäßige“ Mitarbeiter bestehen. Somit besteht das Team nun aus einem Drittel „guten“ und zwei Dritteln „mittelmäßigen“ Mitarbeitern.

Demnach lautet die Regel:

Während eines Personalabbaus kündigen die guten Mitarbeiter, bis alle anderen bleiben können.

Über die Folgen solch einer Personalpolitik braucht man nicht lange zu philosophieren: Sie sind desaströs.

Wie ist dieser Missstand zu vermeiden? Der Spielraum ist angesichts der gesetzlichen Lage minimal. Die einzigen Möglichkeiten beschränken sich auf zwei Punkte:

- Im Zweifel nicht anheuern. Wenn nicht absolut klar ist, dass der Kandidat ein exzellenter Experte ist und dass das Unternehmen erfolgreich wächst, dann sollte man von einer Anstellung absehen.

- Spitzen durch externe Mitarbeiter und Interim-Manager abdecken. Erst wenn sich absehen lässt, dass der Personalbedarf von Dauer ist, sollte man fest einstellen.

Speziell der zweite Punkt erregt häufig die Gemüter. Es wird immer wieder über „die Externen“ gelästert, sie seien nur daran interessiert, ihre Stunden abzuleisten. Doch warum sollte das bei den „Internen“ anders sein? Speziell bei den „M“-Mitarbeitern ist das häufig ohnehin der Fall. Eine strenge Ergebniskontrolle ist bei externen Mitarbeitern grundsätzlich einfacher; diese Kontrolle muss man aber auch tatsächlich exerzieren. Eine solche Strategie kann „unter dem Strich“ hervorragend funktionieren, solange das Management externer Mitarbeiter beherrscht wird.

Hinterlasse jetzt einen Kommentar